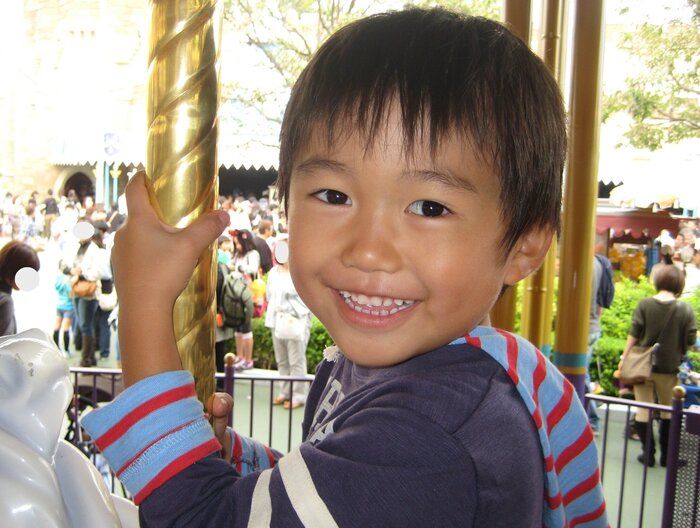

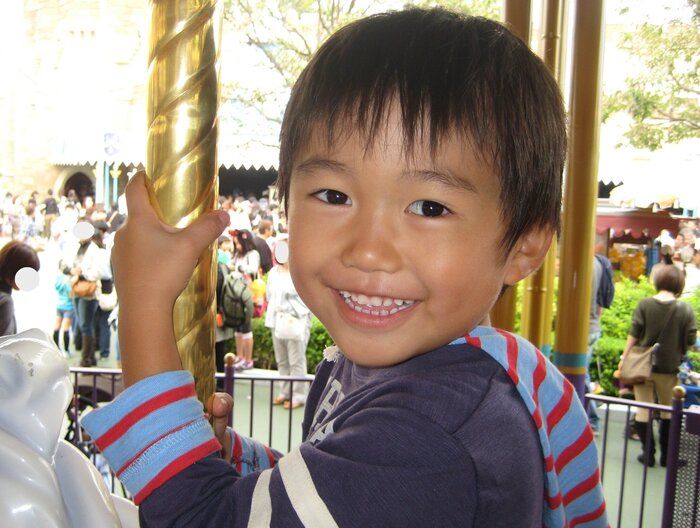

2012年7月、吉川優子さんは当時5歳だった息子・慎之介(しんのすけ)くんを川の事故で亡くしました。同じような事故を起こさないため、事故防止のための活動を行っています。みずからの経験に基づき、「事故を予防するためには、過去の事故を振り返り、安全について学ぶことが大切」と、水の事故予防策を伝え続ける吉川さんに、話を聞きました。

全2回のインタビューの後編です。

子どもが亡くなっても、原因究明をする方法がなかった

――吉川さんの長男慎之介くんは、2012年7月、幼稚園のお泊まり保育中の川での水遊び中、急な増水に流されて亡くなりました。なぜ事故が起きてしまったのでしょうか。

吉川さん(以下敬称略) いくつかの要因がありますが、残念ながら幼稚園が安全をおこたっていたことが判明しました。お泊まり保育で川遊びをするのは、何年も続いた行事でした。幼稚園の先生たちは「これまでと同じ場所だし、ずっと事故もなかったから問題ないだろう」と下見をしていなかったそうです。

子どもたちはライフジャケットを身に着けていなかったのですが、引率の職員たちは、浮輪さえも準備をしていなかったことがわかりました。

――事前の準備をしっかりしてさえいれば・・・と感じます。

吉川 事故直後は、なぜ慎之介が亡くなってしまったのかまったくわからなかったんです。

私と夫は慎之介の葬儀を終えてから、事故原因を調べるために動きました。息子を失った悲しみは大きかったのですが、立ち止まる余裕もなく「とにかく今できることに取り組もう」と必死でした。

慎之介が事故にあったときの状況は、警察の調査や保護者有志と一緒に行った現地調査、幼稚園との裁判の過程などにより明らかになっていきました。

でも、さまざまなことを調べるなかで知ったのは、驚くことばかりでした。

――どんなことに驚いたのでしょうか。

吉川 それまで私は、幼稚園や学校で大きな事故が起きたら、行政などが再発防止のための検証を行うものだと思っていました。ところが2012年当時は、調査制度がまったくなかったんです。そのため行政に訴えても「こちらでできることは何もありません」と何も進まず、事故を起こした幼稚園と話し合おうとしても「何もお話しできません」の一点張りでした。慎之介は幼稚園が大好きで、毎日楽しく通っていました。私たち保護者も先生たち信頼し、子どもたちをお任せしていました。それが事故後は、あまり誠実とはいえない対応で、とても残念でした。

そして、事故が起きても行政は何も対応しない、できないという現実を突きつけられ、大きな課題があると考えさせられたのです。

この事故は刑事事件となり、幼稚園とは裁判で争うことになりました。

続きを読む

事故再発防止のための制度がないと気づき、動き始める

――どんな課題があると感じたのでしょうか?

吉川 ほかの事故で子どもを失った遺族の人たちと会う機会がありました。最初につながったのは、京都市の公立小学校のプールで起きた事故で、子どもを失った遺族の人でした。この事故は、慎之介の事故の10日後に起きています。

遺族の人たちと話をして、事故が起きたのかを検証する制度がなく、再発防止のためのしくみが作られていなかったため、同じような事故が繰り返されていたことがわかりました。

この状況をどうにかできないかと考えた結果、法人として発信していくことにしました。私たちの経験や、これまで学んだことをほかの人たちにも知ってもらい、事故防止のためにいかすために、2014年「一般社団法人吉川慎之介記念基金」を立ち上げました。また、再発防止のため弁護士や研究者の先生たちと一緒に「日本子ども安全学会」も作りました。

続きを読む

水の事故を防止するために気をつけることを啓発

――「吉川慎之介記念基金」や「日本子ども安全学会」での活動について教えてください。

吉川 事故予防の大切さと、過去の事故の原因などを共有する検証制度の必要性を訴えてきました。

まず、事故予防についてですが、水遊びをする際に気をつけることを伝えています。

たとえば、とても重要なことのひとつにライフジャケットの着用が挙げられます。川や海で遊ぶ場合、浮輪だけでははずれてしまいますが、ライフジャケットを着用することで体が浮き、呼吸を確保することができます。川や海は流れや波があります。水泳で25m泳げるからといって、おぼれないというわけでは決してありません。

また、「子どもたちだけで川に行ってはいけない」という注意喚起もとても大切です。

そして、水遊びをする際は天気などの情報収集、子どもたちの年齢に合わせた場所の選定、無理のない計画を立てることも重要です。

そして何よりも大切なのは、「これまで事故がなかったから大丈夫だろう」と過信しないことです。事故に備え、知識や情報を得るのをおこたってはいけないと強く思います。水辺の活動では、大人も一緒に、ライフジャケットを着て遊んでほしいです。川や海だけでなく、自宅の浴室など身近な場所でも事故は起きています。事故予防の対策を心がけてほしいです。

――どれもとても大切なことだと思います。

吉川 まだまだ課題はありますが、状況はずいぶん変わってきたと思います。多くの遺族の働きかけによって、保育・学校事故に関するガイドラインもできました。

慎之介の事故があった愛媛県西条市では、ライフジャケットのレンタルステーション事業(2024年4月終了)をきっかけに水難事故防止の取組が進みました。幼稚園、小学校、中学校が一緒になり事故防止のための情報共有を行う合同連絡会が立ち上がっています。

現在は川の増水情報をアプリで確認できるようになったし、安全のための出前授業が行われるようになりました。

また、過去の事故の原因などを共有する検証制度の必要性についてもかなり変わってきています。

続きを読む

遺族が声を上げなくてもいい社会にしていきたい

――事故原因を共有する検証制度は、どのように変わってきたのでしょうか。

吉川 先ほどもお話したとおり、慎之介が亡くなったときは、事故原因を検証する制度ができていませんでした。行政も、制度がないことで対応ができない状況だったんです。

それが、2020年度に「予防のためのこどもの死亡検証体制整備モデル事業(CDR)」が厚生労働省の補助事業として始まりました。

2023年度からは、厚生労働省からこども家庭庁に移管されたのですが、これは医療機関や行政をはじめとする複数の機関・専門家が連携して、子どもが亡くなった事故を検証し、予防策を提言する取り組みです。

――慎之介くんの事故があったときから、状況は変わってきていますでしょうか。

吉川 10年たった節目として、「吉川慎之介記念基金」は2024年6月をもって法人としての活動に幕を下ろすことにしました。もともと立ち上げ当時から、活動を続けるのは10年間と決めていたこともあります。

当初は、10年後に状況がよくなっているのか、それとも慎之介の事故のときと変わらないくらいの残念な結果に終わるのか、わからないけれど、前者であるようにと願って活動を続けてきました。予定どおり、10年で基金の活動は終了としましたが、前向きに進んできた状況を感じています。

――吉川さんの気持ちにも変化がありましたか。

吉川 10年たって、やっとひと区切りがついたのか、慎之介のことを思って涙が出るようになりました。やっと、やっと慎之介の死の悲しみと向き合えるようになったのかもしれません。グリーフケアの大切さを実感し始めています。

私の大きな目標のひとつとして「遺族が声を上げなくていい社会を作りたい」というものがあります。遺族が悲しみの中で問題提起をして、一生懸命制度を変えようと動かないといけないというのではなく、社会全体が事故再発防止に動き、事故の検証が当たり前に行われるようになるべきだと思うのです。

慎之介の同級生だった子たちは18歳になりました。

保護者の有志が一般社団法人「Love&Safetyさいじょう」という団体を立ち上げ、愛媛県や西条市などの自治体や、水難事故防止に取り組む仲間と一緒に、水の事故を防ぎ、子どもたちの安全を守る活動をしています。

私も、こちらの活動に関わらせてもらっています。水の事故は「これまで起きなかったから次も大丈夫」というわけでは決してありません。安全を考えて予防対策をするということは、しあわせな生活を築くことにつながります。

悲しい思いをする人が1人でも減るよう、私の立場でできることを精いっぱい、取り組みたいと思います。

お話・写真提供/吉川優子さん 取材・文/齋田多恵、たまひよONLINE編集部

「慎之介が亡くなったことを風化させるのではなく、再発防止の大切さを伝え続けたい」と吉川さんは話してくれました。「これくらい大丈夫だろう」と過信するのではなく、常に安全を意識し、知識や情報を得て事故防止することが大切なのだと感じます。

続きを読む

吉川優子さん(よしかわゆうこ)

PROFILE

2012年7月、長男の慎之介さん(当時5歳)を、私立幼稚園のお泊まり保育での水遊びで亡くす。14年、夫と一般社団法人「吉川慎之介記念基金」を設立。識者らと「日本子ども安全学会」を開設(学会は23年、第10回大会を節目に閉会。24年、基金解散)。ライフジャケットの普及を進めるほか、こどもの事故全般の予防に向けた公的なしくみづくりを唱えている。

●この記事は個人の体験を取材し、編集したものです。

●記事の内容は2025年7月当時の情報であり、現在と異なる場合があります。

記事一覧に戻る