「ムコ多糖症II型」とは、赤ちゃんのときは元気なのに、成長とともに話せなくなったり、歩けなくなったりする進行性の難病です。SNSで積極的に病気について発信しているみーまさんの13歳の長男・まさとくんと10歳の二男・はるきくんは2015年、夫の赴任先のイギリスでムコ多糖症II型と診断されました。イギリスでの病気をもつ2人の息子の子育てでは、「ストレートに人を思いやるあたたかさに触れた」と、みーまさんは言います。今、みーまさんは、日本も支え合える社会にしたいと、障害児や医療ケア児向けの英会話教室や、ママ向けのオンラインサロンを開きました。

全2回のインタビューの後編です。

兄弟ともにムコ多糖症II型と診断され、二男は骨髄移植を受けることに

――まさとくんとはるきくんの疾患・ムコ多糖症II型は進行性の難病とのこと。どのような症状があるのでしょうか?

みーまさん(以下敬称略) ムコ多糖症II型は、生まれつき体内の特定の酵素がたりないことで起こる疾患です。体の中にあるムコ多糖という物質をうまく分解できないことで、体にさまざまな不具合が起こります。

知的障害や発達の遅れ、骨の変形やこわばり、臍・そ径ヘルニア、心臓の弁膜症、中耳炎、難聴などの症状があります。赤ちゃんのときは元気なのですが、成長するにつれ、それまでできていたことができなくなってしまいます。

2015年、夫のイギリス赴任に同行した際、2人はイギリスでムコ多糖症と診断されました。当時、まさとは4歳3カ月、はるきは生後8カ月でした。

――ムコ多糖症II型にどんな治療方法があるのでしょうか?

みーま 残念ながら現代の医学では完治することはありません。いくつか治療はあり、代表的なものの1つ目は、たりない酵素を点滴で体に補う方法です。病気の進行をゆるやかにすることが期待されますが、通常の酵素では脳に届きにくく、知的な面にはあまり効果がないとされています。ただし、日本では脳へ届くタイプの酵素製剤も使用できるようになっており、より広い効果が期待されています。

2つ目の方法に、造血幹細胞移植(骨髄移植または臍帯血移植)という治療法があります。移植によって、たりない酵素を体の中で作れるようになるとされています。ただし、脳への効果は十分ではないとされています。

3つ目の方法は、頭の中の「脳室」と呼ばれる場所に、専用の装置(リザーバー)を通して酵素を直接届ける「脳室内酵素補充療法」という治療法です。これにより、これまで届きにくかった脳にも酵素が届き、より広い症状への効果が期待されています。

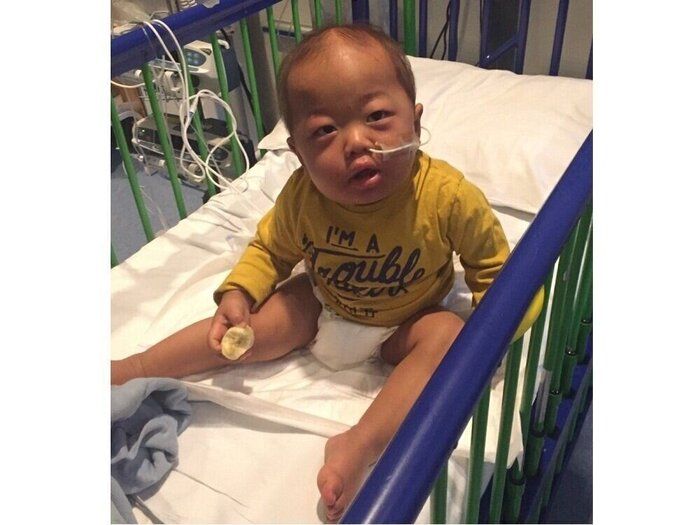

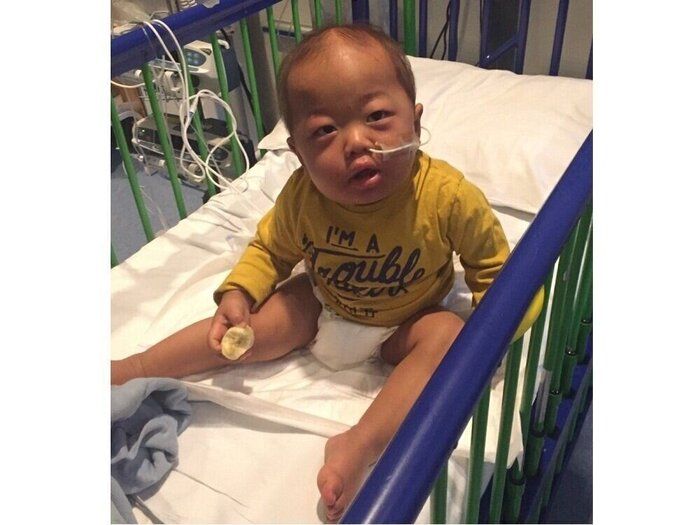

二男のはるきは2016年11月、1歳7カ月のときにイギリスで骨髄移植をしました。まだ年齢が低くて体内にムコ多糖がたまっていないから、進行を遅らせることができるだろうという判断からでした。

無事にドナーが見つかり、2カ月間、無菌室に入院して2016年12月、無事に移植が成功し生着しました。

当時5歳2カ月だったまさとの骨髄移植も検討しました。でも、そのときはまだ、そこまでまさとに発達の後退などの症状が見られなかったこともあり、医師からも「もしかしたらまさとくんは今後症状が進行しても、障害は軽度、もしくは中度程度で済み、重度にまではならない可能性もある」とのことでした。まずははるきのQOLをあげることを最優先したほうがいいとの判断でした。セカンドオピニオンもとりましたが、医師の回答は同じ結果でした。

続きを読む

二男のはるきくんは、骨髄移植で進行を遅らせることができた

――骨髄移植を受けたはるきくんのその後の経過はいかがですか?

みーま はるきは現在10歳で、多動性がありサポートはいるものの走ったり1人でトイレに行ったり、食事も隣で声かけすることで1人で食べることができます。新しい言葉も出てきたりと、3語文程度のお話もできます。知的にも身体的にもかなり進行が抑えられているように感じます。

まさとは6歳くらいから目に見えて発達が遅滞し、身体的な後退も見えてきました。新しいことも覚えられなくなっていて以前出ていた言葉もでなくなり、装具がないと歩行も困難にもなり、現在、生活全般に介護が必要です。

――はるきくんの骨髄移植後、まさとくんには行わなかったのはどうしてですか?

みーま はるきが無事骨髄移植が成功した後まさとにも骨髄移植をやるかどうか夫と相談しました。夫は「もうこんなに大変な思いをしたくない」と消極的だったんです。

異国での生活で、退院したばかりのはるきがいるなかで、まさとの骨髄移植を実現するには家族の協力が不可欠でした・・・。

夫との協議の末、残念ながら断念しました。現在の2人の状況を見ると、あきらかにはるきのほうが病気の進行を抑えられています。やはりまさとにも骨髄移植を受けさせてあげればよかった・・・と少し後悔している部分はあります。

現在、まさとは病気の進行を抑えるために、週に1回通院して酵素の点滴を受けています。ただし、この点滴は脳には届かないため、月に1回、頭に留置しているポートを通じて、脳室内へ酵素を直接投与しています。はるきは骨髄移植を受けたことで毎週の点滴は行っておらず、現在は月に1回、脳内への直接投与のみを行っています。

2人とも、それに加え、耳鼻科、眼科、心臓外科、整形外科、リハビリ科に定期的に通っています。多いときは週3回病院に行くこともあります。

続きを読む

イギリスで感じた、あたたかい思いやり

――2018年に帰国するまで、イギリスで子育てしていたとのこと。日本とは文化も異なると思いますが、どんなことを感じましたか?

みーま イギリスではだれかが差し伸べてくれた親切の手に、素直に「ありがとう」と応じる文化に触れました。手を差し伸べた人も「役に立てた」とうれしい気持ちになるし、助けてもらったこちらにも温かさに包まれる。そんなwin-winの優しさの循環を実感しました。

たとえば、ベビーカーで段差にさしかかったとき、すぐに数人が駆け寄ってきて「手伝うよ」と声をかけてくれるんです。そんなとき、私は「ありがとう」と言って、遠慮なくその手を借りていました。差し出された親切を素直に受け取れる空気がそこにあった気がします。それがごく自然なやりとりとして日常にあることに、安心感を覚えたのを覚えています。

またイギリスで優しい心づかいに触れ、感動したことがたくさんあります。2人が診断されたころ、私はすごく落ち込んで毎日泣いていました。

あるとき、自宅にいるときにインターフォンが鳴ったので出てみると、仲よくしていたママ友が立っていました。「どうしたの?」と聞くと「この間会ったとき、すごくつらそうだったなと思って。私が子どもたちをしばらく見ているから、あなたはカフェに行って気分転換してきて。今のあなたには自分の時間(me-time)が必要よ」と言うんです。

驚いて遠慮しようかと思ったのですが、「きっとこうして心配する気持ちを行動で表してくれるのがイギリス流なんだ」と思い、ありがたくカフェに出かけさせてもらいました。

また別のときは、大雨の中、車で送ってくれる友人もいました。

――どんな状況だったのでしょうか?

みーま 2人の検査や治療のため、毎週のように1時間半電車を乗り継いで通院していました。

ある日、病院をあとにして帰りの電車に乗っていると、別のママ友から「今、あなたの家の近くの駅にいるんだけど、雨がすごいから車で家まで送ってあげる。駐車場で待っているよ」と連絡がきました。

私は最寄り駅まであと20分ほどかかる予定だったので「先に帰ってていいよ」と伝えたのですが、「待っているからね」と言ってくれたんです。

このときも、遠慮しすぎるのは申し訳ないと思って「ありがとう」と、駅に着いてから駐車場に行ったんです。友人は私の姿を見るなり車から出てきて、黄色いチューリップの大きな花束と、たくさんのお菓子を持って「お疲れさま!」と明るく迎えてくれました。

その日、私は朝から2人の通院があって忙しく、疲れていて気持ちも沈みがちでした。そんなときに、彼女が差し出してくれた花束は、私の心を明るく照らしてくれました。そのときの様子を思い出すと、今でもありがたくて涙が出てくるほどです。

続きを読む

帰国後、イギリスとのギャップに悩むことも

――イギリスでは「あなたを気にかけているよ」という表現がストレートなのが伝わります。

みーま 日本でももちろん優しい方はたくさんいますし、「察する文化」のよさもあると思います。でも「声をかけたら迷惑かな」とためらう側、逆に声をかけられても「大丈夫です」と反射的に断ってしまう側、どちらにも“遠慮の壁”のようなものを感じることもあります。

とくに日本のママたちは「自分でやらなくちゃ」「ママなんだから頑張らなくちゃ」と、気づけば1人で抱え込みがちです。

助けを借りることに後ろめたさや弱さを感じてしまう。でもだれかに頼ったり、手を借りたりすることは、甘えでは決してないと思います。愛や信頼があるからこそできることなんだと思います。

手を差し伸べる側と、それを素直に受け取る側、どちらにとっても心があたたまるような、「すみません」じゃなくて「ありがとう」が自然に飛び交う社会が広がっていったらもっと優しい世界になるんじゃないかなと思います。

――帰国後、イギリスとのギャップを感じたことはありますか?

みーま 頭では理解していたのですが、実際に帰国してみると、日本では障害に対する“見えない壁”のようなものがあると感じました。

まさとを連れて出かけた際、知らない人から「気持ち悪い」と言われたこともあって・・・。幼稚園の預かり保育や、習い事を断られたこともあります。

帰国した当時、はるきはまだおしゃべりが上手で、英語が好きだったので、少しでもその部分を伸ばしてあげたいと思って英会話教室に見学に行ったことがあります。

でも、病気を理由に断られてしまいました。さらに「ほかのお母さんの目が厳しい」など、あれこれと理由をつけられてしまって・・・。

イギリスは子どもたちをおおらかに受け入れてくれたので、「日本では障害のある子は、学びの機会さえ奪われてしまうんだ」と、とても落ちこみました。

でも、子どもたちの笑顔を見たら、あきらめたくない気持ちと、病を理由に学ぶ権利をうばわれるべきではないという思いが強くなりったんです。「受け入れてもらえないんだったら、自分で作ろう」と思い、知的障害の子どもや病気や特性のある子ども向けの英会話教室を立ち上げました。

続きを読む

子どもたちから、たくさんのことを教えてもらっている

――どんな英会話教室なのでしょうか?

みーま 言葉が出なくても、集中できなくても、集団が苦手でも、それぞれの子どもたちの個性やペースに合わせ、療育的なサポートと英語学習を融合させたオーダーメイドのレッスンを行っています。

英語の音やリズムをみんな楽しんでいます。障害あっても子どもたちが輝ける場所、子どもたちが自分らしくいられて、「できた」の笑顔で家族の希望の輪が広がるそんな場所を目指しています。

SNSでも、障害児がいるママたちのためのオンラインサロンを運営しています。同じように障害児育児に悩みながら子育てをしているママたちが、安心して自分を出せる場所。そんな“心のバリアフリー”な居場所をこれからも大切に育てていきたいと思っています。サロンのメンバーさんの中には、最初、子どもに突きつけられた現実を受け止められず、ボロボロ泣いている方もいました。

でも「みんなで支え合おう」と勉強会をしたり、励まし合ったりするなかで、だんだん強くなっていくんです。「みんなが支えてくれるから、生きる力をもらえました。泣いている場合じゃないですね」と笑ってくれるようになったときは本当にうれしかったです。

――支え合う人がいると、強くなれるのだと感じます。

みーま 本当にそのとおりだと思います。まさととはるきの病気がわかったとき、私は絶望の淵にたたされました。

先が見えなくて、泣いてばかり。でもそんな中、たくさんの人が手を差し伸べてくれました。その優しさに触れ、私は1人ではないと思えるようになったんです。これまで私が受けてきた優しさを、今度はだれかに返していきたいと強く思うようになりました。

子どもたちの病気がわかってから、夫との間に少しずつ価値観のズレを感じるようになりました。支え合うことが難しくなっていく中で、いろんな出来事が積み重なり、離婚という選択にいたりました。

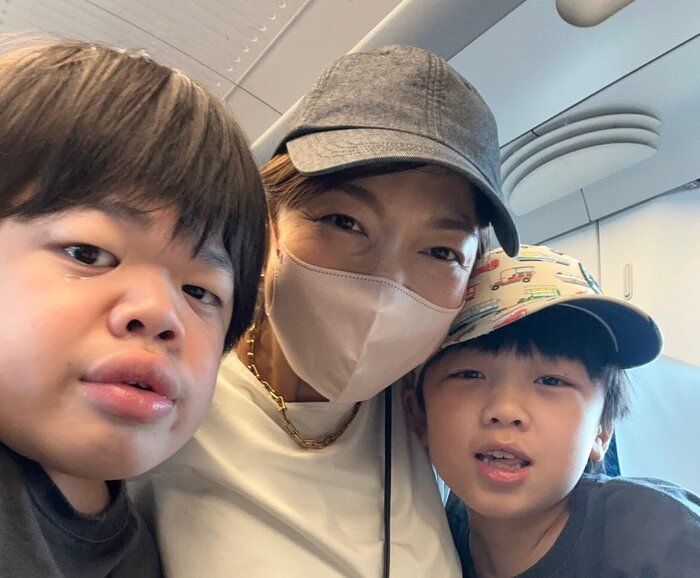

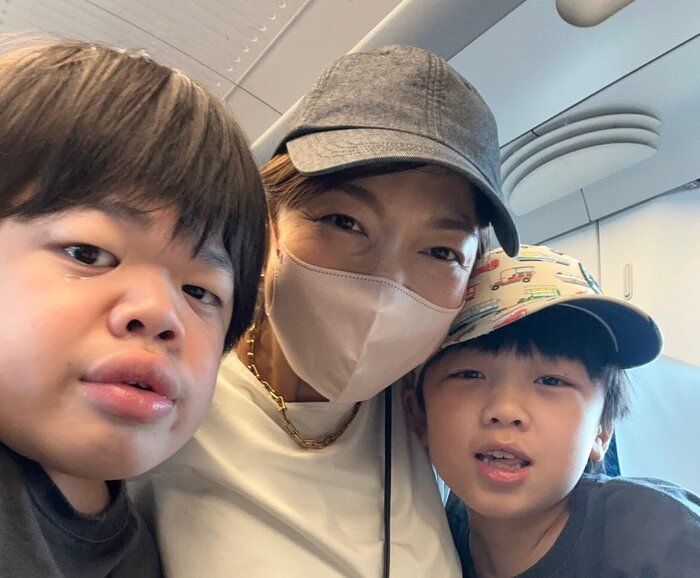

シングルマザーとして2人の障害児をかかえての育児は想像以上に大変ですが、それでも、子どもたちは本当にたくさんのことを私に教えてくれました。未来を悲観して泣いてばかりいた私に「今を生きることの大切さ」を、あの笑顔で教えてくれたんです。ネガティブな気持ちも、見方を変えれば希望に変わる、今この瞬間を大事にしながら、これからも子どもたちと一緒に笑顔あふれる毎日を過ごしていきたいと思います。

続きを読む

【蘇先生から】成長や発達に影響が出てくるムコ多糖症。点滴や脳への薬で

ムコ多糖症II型は、体や発達に少しずつ影響が出てくる病気です。重いタイプでは歩いたり話したりすることが難しくなることもありますが、今では点滴や脳への薬、骨髄移植などで進行をゆるやかにできるようになってきました。外来では、ご兄弟の笑顔やお母さまのあたたかいまなざしに、私たちも元気をもらっています。

お話・写真提供/みーまさん 監修/蘇哲民先生 取材・文/齋田多恵、たまひよONLINE編集部

「人からの親切は、受け取ったほうがみんなが幸せになると思う」というみーまさんの言葉が印象的でした。子どもたちのために英会話教室を開き、似たような環境のママたちのためにオンラインサロンも開設する行動力もすばらしいものではないでしょうか。もっとおたがいに支え合い、助け合える社会になったら、みんなの笑顔が増えるに違いありません。

みーまさん(みーま)

PROFILE

2015年、元夫の駐在先であるイギリスに同行。2012年生まれの長男・まさとくんと2015年生まれの二男・はるきくんが遺伝性の疾患である「ムコ多糖症II型」と診断される。2018年に帰国し、医療的ケア児や障害児向けの英会話教室、障害児ママのためのオンラインサロンを立ち上げる。SNSでも積極的に疾患について発信している。

蘇哲民先生(そ てつみん)

PROFILE

国立研究開発法人国立成育医療研究センター、遺伝診療センター、 専門修練医。

●この記事は個人の体験を取材し、編集したものです。

●記事の内容は2025年7月当時の情報であり、現在と異なる場合があります。

記事一覧に戻る