Japan居場所作りプロジェクト代表の大澤裕子さん。妊娠中に長女の「右心室型単心室」、本来2つあるべき心室が1つたりないという心臓の病気が発覚、生後8カ月から2歳5カ月まで複数回の大手術を乗り越えてきました。やっとの思いで病気を乗り越えてようやく退院した大澤さんは、病障害のある子ども受け入れると書いてあった保育園に見学を申し込みます。しかし理由もわからないまま入園を断られ・・・。納得できない状況のなかで、「居場所がないなら自分で作ろう」と決めたといいます。現在、長女は15歳。病気を抱えながらも日々頑張っている娘に負けられないと、今、大澤さんは全国で居場所作りを志す仲間たちに伴走しています。

前編では、娘さんの病気が発覚してから、社会との接点を求めて「居場所づくり」を目指し行動を起こすまでの経緯と当時の心境について詳しく聞きました。

検査中に医師たちが話す言葉で娘の心臓病を知った日

―― 娘さんの心臓病がわかったのはいつごろでしょうか。

大澤さん(以下敬称略) 妊娠7カ月の健診のときに、医師から「もしかしたら…」と告げられました。実は、6カ月健診のとき、母親の勘とでもいうのでしょうか、先生の様子から「なんかあるな」とは思っていたんです。その後、超音波胎児心エコーという詳細な検査を受けて、娘の心臓病が確定しました。

右心室型単心室症という、心臓から血液を送り出す主な心室が1つしかない疾患です。それ以外にも必要な血管が1つたりないなど、全部で6つの病名がついています。

実は、検査中に先生たちが話している会話が聞こえてきたんですよ。10人以上の先生に囲まれていましたから、心の準備をする間もなく、告知されていないにもかかわらず、娘の状態について全部聞こえてくるなかで、徐々に心の整理をつけていった感じです。不思議と、やるしかない、頑張って育てていこうと思えました。

―― おなかの赤ちゃんに重篤な病気があるわかったとき、何を思いましたか?

大澤 診察の後、ネットで病気について調べたところ、「おなかの中にいるときに病気がわかるケースはかなり重症だ」と載っていたので、正直なところ、気が気ではありませんでした。7カ月健診がクリスマスイブ、結果がわかる次の受診日は1月4日。時間もあったので、「どんなことがあっても私たちのところに授かったのだから、一緒に頑張って育てていこうね」と夫と話し合っていました。

ですから、確定診断を受けたときは、ショックというよりは「やっぱりそうなんだ」という気持ちのほうが大きかったですね。

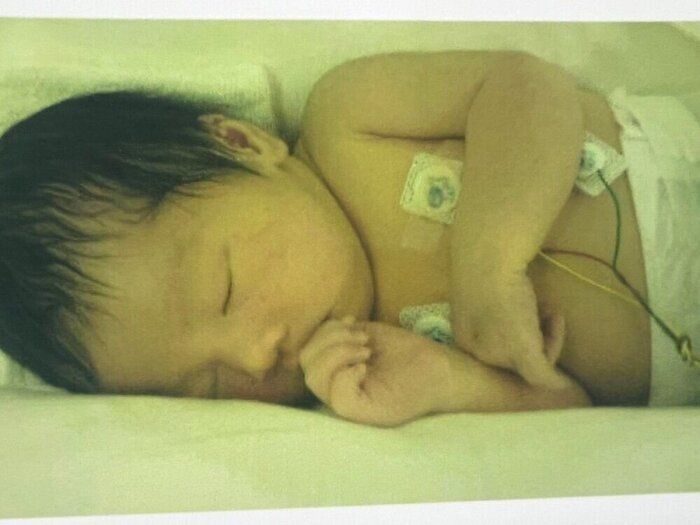

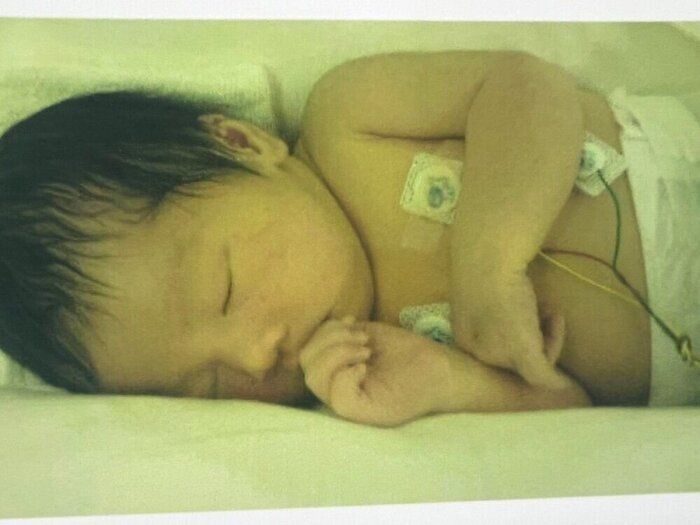

―― 誕生してからの約3年という短い間に、娘さんは3度もの手術を乗り越えられたのですね。

大澤 生後8カ月から2歳5カ月の間に、3回の大きな手術。そして、ペースメーカーを入れる手術と、合計4回の手術を受けました。「娘の記憶に残らないうちに心臓の手術を終わらせてあげたい」と思っていたので、すぐに必要ではないけれど今後必要になるかもしれないペースメーカーを植え込む手術をすることにはとても抵抗があったのですが、「このまま待っても、心臓の機能が下がって回復が難しい」と言われ、決断しました。

結果として、術後はとても状態がよくなって、2歳8カ月で退院することができました。

続きを読む

わが家と社会との接点を断ち切った保育園の対応

―― 退院後、保育園への入園を希望されたそうです。

大澤 退院してしばらくの間、娘は泣いてばかりでした。心臓病の子は結構泣くと聞いてはいたものの、最初のうちはなぜこんなに泣くのかわからなくて…。そんな状況の中、私自身、育児に行き詰まってとてもつらくなってしまい、あるNPOに電話したら、コーディネーターの方が「お母さん、よく電話してくれたね」と、家に来てくださったんです。

その日も娘はすごく泣いていたのですが、「本当にかわいいいね。お母さん、よく頑張ってきたね」と声をかけてくれました。それだけでなく一緒に通院してくれる方も紹介してくださったんです。それからは、本当につらいときはそこに電話することで、私自身がとても励まされました。

―― その後、保育園へ入園の申し込みをされたのですよね。

大澤 「障害児も受け入れています」という保育園を見つけたので、メールで娘に心臓病があることを伝えて見学を打診したんです。でもその2日後、園からかかってきた電話は、「うちでは預かれません」というものでした。

「見学に行きたい」と言っただけで、まさか入園を断られるなんて想定していませんでしたから、本当にショックで3日間泣き続けました。私のそんな様子を見た夫は、保育園に電話をしました。

電話の向こうで、園長先生が「お母さん、泣かせてしまってごめんなさい」とおっしゃるんです。でも私はその言葉にとても違和感を感じました。問題は、私が泣いたことではなく、事情を何も聞かずに入園を断ったということなのに。まるでシャッターが下りて遮断されるように、わが家と社会との接点が断ち切られてしまった、それが何よりショックだったんです。

続きを読む

居場所のあるなしが問題の深刻さを左右する

―― その経験が、大澤さんが居場所作りの活動を始めるきっかけになったのですね。

大澤 そこから、「こんな社会はおかしい」と、居場所作りの活動をするようになりました。

保育園の対応は、応諾義務での説明や適切な対応がなく、本当にカチンとくるものでした。でも、振り返って考えてみると、怒っていたからこそ行動できたのではないかとも思っています。

少し冷静になったところで、ホームページを見て私と同じように連絡をして傷つく方がいるのでは?と区役所に電話して「保育園の対応について疑問がある」と苦情を訴えたところ「明らかに保育園に問題があるので、行政から指導する」と言ってもらえました。できるだけ感情的にならないように気をつけてはいたのですが、このときに「クレームだけを言っても動いてもらえない。正当な理由と自分の主張を、事前にできる限りあきらかにしておく必要がある」と学べたことは、その後の私の活動にとても役に立っています。

―― 保育園とのやりとりは大澤さんにどんな影響を与えたと思いますか?

大澤 そのときの住まいは、結婚と同時に引っ越してきた場所だったので、私には、当時、頼れる人は1人もいませんでした。その上すごい人見知りです。それでも、もう自分でやるしかないと思いました。それまでは、困ったことがあっても自分なりに乗り越えてきたつもりでしたが、話も聞かれずに保育園に断られた経験は、これからの娘の学校や生活に対する不安を1人では抱えきれないだろうということを教えてくれました。

つながりや居場所があるかないかによって、問題が小さくなったり、さほど問題に感じなくなったりすると思うのですが、居場所がないとささいなことでもものすごく大きな課題に感じられることもあるんです。それが私にとって保育園の問題で、押しつぶされてしまいそうになりました。

私の場合、自分の感情を整理したり、同じように感じる人と話をしたりすることで、冷静でいられます。夫も聞きたくない話を相当聞かされたと思いますし、まわりの人にもずいぶん思いを吐き出させていただきました。そんな居場所があったからこそ、本当に交渉すべきときも冷静でいられたのだと思います。

続きを読む

自分の想いをカタチにした「居場所」を作る

―― どのように「居場所づくり」を始めたのですか?

大澤 偶然、家の近所で新しくできる放課後デイサービスの張り紙を見つけました。病気や障害のある子どもが過ごすために近場である程度安全な場所が必要だと思った私は、勇気を出して「私はこういうことをやりたいと思っている」と話をしに行きました。

ありがたいことに、そのデイサービスと私の想いに重なるところがあったので、一緒に活動することになったんです。場所の提供だけでなく、子どもたちの見守りのスタッフの方が来てくださって、月に1、2回、みんなで集まって工作をしたり、カレーを作ったり、一緒に食事をしたり、今でいう子ども食堂のようなことを始めました。

特別支援教育を専門とする先生にスーパーバイザーをお願いして、さまざまなアドバイスをいただきながら、シンポジウム開催なども含めて、ここで6年ほど活動を続けました。

―― 6年間の活動を通して、どのようなことを感じましたか ?

大澤 活動のなかで、地域で居場所作りのスタートアップや継続することの難しさを目の当たりにしました。新規で何かをやりたいと思っても結局やれずに終わってしまったり、始められたとしても、2、3年で活動がダメになってしまったり思うようにいかなくなるケースもたくさんあります。

作るのも継続するのも居場所づくりはとても難しいです。自分自身の活動の中でそれを感じたからこそ、次のステップとして、「支援活動をしたい人を応援しよう」と、現在のJapan居場所作りプロジェクトの活動に移行しました。

コンセプトは、「だれもがひとりぼっちにならないあったかい社会を作ろう」。今年で活動は3年目になります。

続きを読む

支援者の思いに専門性を肉づけする

―― 「Japan居場所作りプロジェクト」の活動内容を教えてください。

大澤 支援する方を支援する、応援するという活動です。

たとえば、子ども向けの広場や子ども食堂を運営していると、それぞれの家庭にさまざまな背景が見えてくることがあります。そのときに、「もしかしたらネグレクトかもしれない」とか、「発達的な部分で少しサポートが必要」など感じることがあるんです。でも思いはあっても、専門性がないために、支援職につなげられなかったり介入しすぎたり、役に立ちたいと思っていたにもかかわらず、来なくなってしまうご家族が出てくることもあります。

いろいろな思いを持ちながら活動されているのですから、その思いにプラスして、緊急時に次のアクションができるくらいの最低限の専門性をしっかり肉づけする必要があるのではないかと感じています。でも、実際に勉強をしにいく時間を捻出するのは難しいですから、たとえば不登校支援や高齢者問題など、トピックやテーマを決めて、専門家の先生にお声がけして、毎月1、2回、平日に勉強会をしています。

それに加えて、全国に10カ所の支部では、それぞれの支部長が、自身の背景から自閉スペクトラム症の子をもつ親のオンラインのお話会や、地域の方の多世代交流の場などを開催しています。

お話・写真提供/大澤裕子さん 協力/青春出版社 取材・文 /米谷美恵、たまひよONLINE編集部

居場所作りの活動を通じて、多くの家族を支えてきた大澤さん。その根底にあるのは、自らの信念。つらく苦しい想いに留まるのではなく、どんな子どもも、どんな家族も、社会の中で居場所を見つけるために行動を起こしました。そして今、だれかのために行動を起こそう、居場所を作ろうというスタートアップがとどこおりなく活動できるよう、さまざまな観点から支援を続けています。

「たまひよ 家族を考える」では、すべての赤ちゃんや家族にとって、よりよい社会・環境となることを目指してさまざまな課題を取材し、発信していきます。

続きを読む

大澤裕子さん(おおさわゆうこ)

PROFILE

Japan居場所作りプロジェクト発起人・代表。2児の母。東北福祉大学総合福祉学部社会教育学科卒業。社会福祉主事と児童福祉司の任用資格を保有。病気を抱えている本人だけでなく、その子の親やきょうだい児などを支援し、主に学校や保護者向けに、これまでの経験について伝える活動をしている。著書に『人が集まる! 仕事につながる! ランチ会の始め方・育て方』(つた書房)、『お茶会起業 居場所を作れば人が集まる!』(みらいパブリッシング)がある。

●この記事は個人の体験を取材し、編集したものです。

●記事の内容は2025年7月当時の情報であり、現在と異なる場合があります。

『難病の子のために親ができること 園生活・学校生活・成人後を考える』

心臓疾患をかかえて生まれた娘を育てる中で、自分の経験をもとに非営利団体を立ち上げ、病気を抱えている子どもだけでなく、その子の家族への支援をする活動を始めた著者。重い病気を抱える子どもとその家族が、社会のなかに「居場所」を見つけられ、そして受け入れられ、命を輝かすことができるようになることを目指した内容がまとめられている。大澤裕子著 / 青春出版社(1980円)

記事一覧に戻る